■小樽15キロ

9月13~15日の3連休、昨年はせたなと函館に宿泊して・・という旅でしたが、今年は天候が優れず、一泊二日で小樽に出掛けようと思います。

「小樽クラシックカー博覧会」という催しがあるのが一番の目的で、都会&買い物好きの妻も小樽ならまずまず喜んでくれます。

宿泊はドーミーインPREMIUM小樽(朝食の海鮮丼食べ放題が魅力)の予約が前日でもギリギリ取れました。

天候不順だったのでロードスターではなくアウトバックで小樽に向かいます。

最近フォレスターの出番がめっきり少なくなりましたが、

アウトバックの方が車高が低いため横揺れが少なく、

また室内が幅広でシートが大ぶりな為、

長距離ドライブは快適なのです。

今年からETCの休日割引において、3連休は除外される事となりました。

つまり今回がそう。旭川北インターから小樽迄は片道4,800円も掛かります。

休日割の3割引きなら3,360円なので、往復2,880円の差があります。

表向きは集中する観光需要の抑制と言っていますが、実際はオーバーツーリズムの名を借りた利権調整であり、国費での割引負担の補填の削減やNEXCOの収入増を狙ったものです。

かつて盛り上がった高速道路無償化なんてそもそも夢物語だったのです。

小樽運河横を通り・・

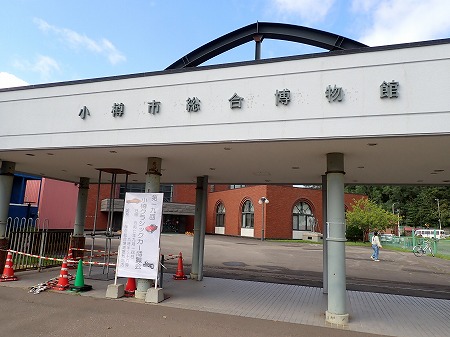

小樽市総合博物館本館に到着です。

本日はこちらで「小樽クラシックカー博覧会」が開催されます。

こちらの博物館では蒸気機関車を主とした交通博物館と科学博物館という内容となっています。 大人一人400円を支払って入場します。

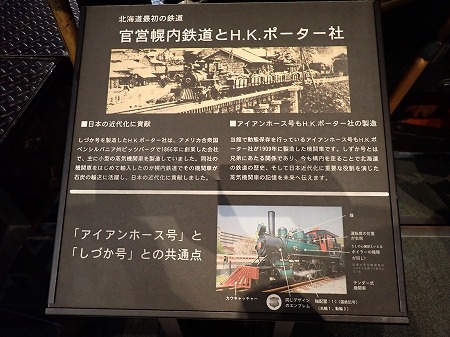

鉄道記念物「しづか号」

製造はアメリカの H. K. ポーター社 によるもので、1884年に製造され、翌年北海道に輸入されたものです。

官営幌内鉄道は北海道の開拓期の鉄道で、石炭を運ぶ為に最終的には小樽市手宮~札幌~三笠までの区間を運営していました。

1884年・・2025年現在では141年前です。凄いですね・・。

こちらの施設には「アイアンホース号」などもありますが、それは下の方で紹介。

クラシックカーの会場です。国鉄時代の鉄道車両があって、

何とも良いムードです。

後方のレンガ倉庫には蒸気機関車が格納されています。

初代ダットサン・ブルーバード(日産)=1959年 です。

日産からブルーバードの車名が消滅して久しいですが、初代の正式な車名はダットサン・ブルーバードでした。

DATSUNは三人の創業者の頭文字、田健治郎(Den)、青山禄郎(Aoyama)、竹内明太郎(Takeuchi)と、太陽(SUN)から来ていて、また、英語で 子供=SON つまり、「DATの子ども=小型車」という意味合いもあるようです。

上の430セドリックは北海道はもとより、全国的に有名な車両です。

あらゆる旧車のイベントで見掛けます。

当時のヤングオートやホリデーオートの広告に出ていた、ヒロのエアロパーツがフル装備されています。

昔はこの手の怪しい雰囲気を帯びた車両が結構走っていたものです。

W113型 280SLのオープンです。シブいですね。色も私好みです。

W113型のSLのデビューは1963年。昭和30年代ですよ。カッコ良すぎだ。

C10型のハコスカ。ノーズが短いので1500ccの4気筒エンジン搭載車ですね。

しかし、程度がイイですね。ホワイトウォールのタイヤもマッチしている。

ドア窓の雨どいが何とも長閑。

いすゞピアッツア。ジウジアーロがデザイン。1981年から製造されている。

画像のピアッツアの年式が平成2年式(1990年)。最終は何と1994年。

長寿命モデルだったんですね。

上のピアッツアはヤナセで販売されていた「ネロ」で、当時GM傘下だったいすゞとGMの輸入代理店だったヤナセの関係から生まれたモデルだった。

ネロはヘッドライトが2灯式から4灯式に変更されていて、また1988年式からリトラクタブル式のライトも固定式となっています。

いすゞで販売されている通常モデルと差別化していたのですね。

1962年デビューのS310型ダットサン・フェアレディ。フェアレディZの源流となったモデル。このツラウチっぷりがカッコイイ。

キ1567ラッセル車。1950年(昭和25年)製造。鉄の塊感による威圧が半端ない。

近付くのも躊躇するほどです。

私は鉄道関連の知識は全く無いですが、こうして往年の車体をまじまじと眺めるのはとても楽しい。

皆さん、思い思いに休日を楽しんでいらっしゃいます。

私のロードスターも一度ハチマル(80年代)の催しに出展した事がありますが、何時間も同じ場所にいるのが飽きてくるのと、強烈なオタクみたいな方が「ボンネットを開けてくれ」だの「このロードスターの裏話は・・」だの(知ってるわ!という内容)、機関銃みたいに話し掛けて来るのでウンザリするのです。

この会場でも似た様な会話がされていましたが、人が話しているのを第三者的に聞くのは案外楽しいものです。

チンクエチェント。このイタリアの小型車は特に日本では余りにも有名。

宮崎駿監督、ルパン三世の「カリオストロの城」でルパンが走らせていたクルマ。

宮崎駿監督、ルパン三世の「カリオストロの城」より画像を引用。

ルパン三世の作者、モンキーパンチ氏は北海道の浜中町出身でもあります。

「カリオストロの城」でチンクに野営道具を積んで・・というシーンに影響を受けた私は、後年ロードスターにキャンプ道具を積んで走ったのであった。。

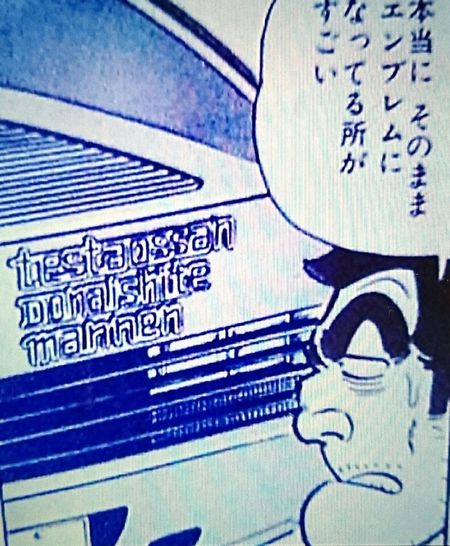

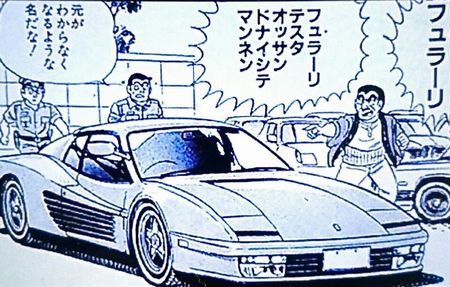

そしてこのテスタロッサ。全幅は恐らく2メートル近くあるはず。相変わらずもの凄い車幅だ。リアには勿論12気筒が載っている。そして・・

’ホンモノ’のテスタロッサのエンブレム。

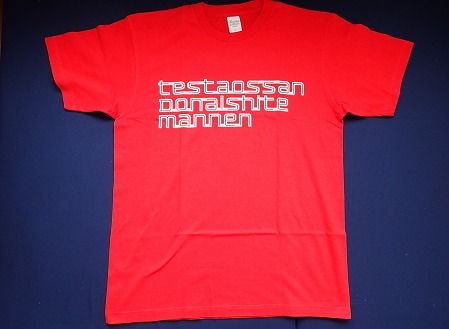

失敗した!今年買ったあのTシャツを着て来るんだった。

今年ネットで買ったきり、すっかり忘れてタンスに眠っている、

「テスタオッサン」のTシャツ。

着る機会を見失ってそのままだ。

オーナーに見せてあげたかった。。

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」より引用

転車台の先には格納庫があります。基地感がカッコイイ。

世界初の量産自動車のT型フォード。一番左が初期型(1908年式)です。

T型フォードは1927年まで1,500万台以上生産されました。

この車両の所有者は千歳科学大学で、現場には大学の教員の方や生徒さんがその説明をしてくれました。(T型フォードの団扇も頂きました)

何でも千歳科学大学は大正13年(1924年)から現在まで自動車学校(北海道自動車学校)の経営もしており、このT型フォードは教習車だったのだそう。

庶民でも自動車が購入できるよう、床材は廃材を使っていました。

そしてマイナーチェンジ毎に販売価格を下げていたそうです。

つまり大量生産によるコスト減が出来ていたという事です。

昭和43年式(1968年)のユニック付きの

日産ディーゼル ボンネットトラック。

個人所有らしいですが、趣味もここまで来ると大変そう。

昭和58年頃のコロナハードトップのテール。懐かしい。昔は沢山走っていました。

そのコロナのセダン。こっちの方は当時ウジャウジャ走っていたものです。なにせタクシーにも大量に使われていたので。

上の画像のコロナはGT-TRで世界初のツインカムターボ、3T-GTEU搭載のハイパワーバージョンだ。セリカやカリーナにも同じグレードがあって、カッコ良かったなあ。。羊の皮を被った狼です。

ウイリスジープとは珍しい。その奥の白い三菱ジープの源流になったジープです。

VWタイプ1。通称ビートル(カブト虫)。1938年のデビュー以来、2003年まで生産され、2,153万台も販売された世界的大衆車。

あのポルシェ博士が開発したクルマだ。2003年までメキシコで生産されていたのは記憶に新しい。

芝生への陳列の方法がオシャレ。

タイプ1の次はタイプ2。

これも時々走っているのを見掛けますが、素敵ですよね。

奥の列車とのコラボがとてもイイ。

ホンダS800。赤と青のセットです。

1966年から1970年まで生産。

ホンダらしくDOHCエンジン。

一度運転してみたいですね。

これは珍しい、初代レオーネのバン。当時から良い意味でイモ臭さ満点のスバルのクルマ。1989年に都会的なレガシイが出現するまでのスバルは正に質実剛健を地で行くメーカーでした。

展示されていたこの車体はとても綺麗に維持されていて感動ものです。

一体このクルマは日本に何台現存するのか。

VWが'かぶと虫'なら、スバルは'てんとう虫’です。スバルは国民車とすべくこの360を開発し、1958年に発売しました。チンクも小さいがこっちも小さいなあ。

ポルシェ911やVWビートルと同じRR(リアエンジン/リアドライブ)です。

スバル360にはオープンモデルもありました。

前出のチンクエチェントといい、なんて素敵な。

スバル360は最終型では25PSでしたが、車重が400キロ無いとはいえ、

現代の交通事情では波に乗って走らせるのも大変でしょう。

敷地内を乗客を乗せて走る「アイアンホース号」=1909年(明治42年)アメリカ H. K. Porter 社製。 古き良きアメリカを思い起こす蒸気機関車です。

いつものクラシックカー見物だけではなく、珍しい鉄道記念物も見る事が出来、大変楽しいひと時でした。妻も楽しんでおりました。

今度は昼食の為に小樽の中心地にやってきました。まずはサンモール一番街を散策。この辺りはシャッター街的な感じになっています。小樽運河近辺と違い、観光客が殆どいません。

2015年に一度行った事がある「やま安」さん。創業1912年。

しかし臨時休業でした。

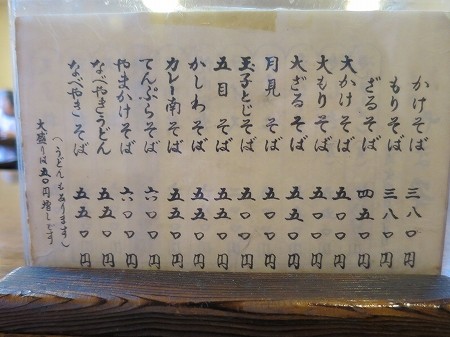

こちらのお店は小樽には珍しい地域密着型で、2025年時点でもり蕎麦が何と「450円」という驚異的な安さです。私が2015年に伺った時は380円でした。

食べたかったな~。また今度!

2015年当時のメニュー。当時も信じられない安さでした。

完全に蕎麦モードになっていた私達は続いて、1894年(明治27年)創業の「一福」さんに行ってみましたが、こちらも何故か臨時休業。大変残念。

こちらにも2015年に伺った事がありますが、とても雰囲気のある店内でした。

2015年に一番乗りで入店した際の店内の様子です。

店長の許可を得て撮影しております。6席しかない店内で、店長や他のお客さんと楽しく会話しながら食事が出来ます。

兎に角、この店長さんのトークが面白い。冗談ばかり仰るので笑いが絶えません。

お隣のお客さんは近所の印鑑屋さんのご夫婦で、楽しいご夫婦で、ワインを飲みながらの食事でした。

近所にこんなお店があるなんて羨ましい。

こんな小樽を感じられる食事が出来るのは旅の楽しみでもあります。

赤身、マグロの漬け、穴子。どれも最高レベルのネタです。そして海老汁がとてつもなく美味しい。海老汁は何と100円です。

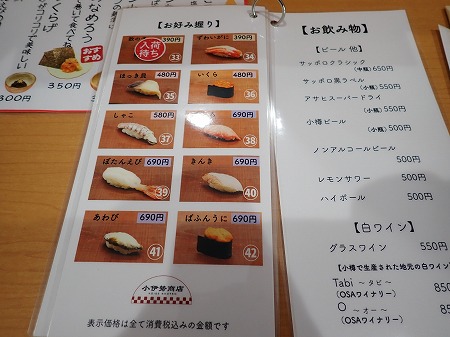

メニュー表です。ネタは最高レベルですが、

立ち食いという事もあり、価格は抑え目です。

ホタテに甘エビ。

エゾバフンウニ。久々に美味しいエゾバフンウニを頂きました。

このお店は実に楽しい。また今度来よう!

続いては1919年(大正8年)創業のアイスクリームパーラー美園さん。

何とこちらのお店、北海道で初めてアイスクリームを提供したお店なのです。

私は2019年に一度伺った事があります。

ザ・昭和な店内です。

昔ながらのチョコレートパフェ(750円)を頂きました。

チョコレートパフェを食べながら窓の外を見ると創業昭和8年(1927年)の「純喫茶 光」さんが見えます・・。

店内の撮影が一切禁止のお店なので、一度も行った事がないのですが、折角だから行ってみよう。

こちらのお店、検索してみてください。「店内撮影が禁止」である事、「店内利用は1時間以内」とする事、「喫煙可」のお店である事、など令和には存在しえない様な喫茶店です。

コーヒーを注文すると一緒に出て来るカステラ。持ち帰って来てから撮影しました。

この喫茶店は凄かったです。まず入店して驚くのが「タバコの煙」。モクモクです。強烈な煙の臭いと共に昭和にタイムスリップします。

私は現在タバコは吸いませんが、お冷やと共に灰皿がテーブルに並びました。

ああ、懐かしい流れ・・。これだけでも価値があります。

店内は薄暗く、骨董品のランプが並べられ、まるで別世界。

トイレに行くまでの廊下が回廊的な雰囲気で最高でした。

しかし、やはりタバコの煙が凄くて、20分ほどで退店しました。

その後は夫婦でひたすら小樽の街を歩き回りました。いいですね。小樽の様な歴史溢れる街は。

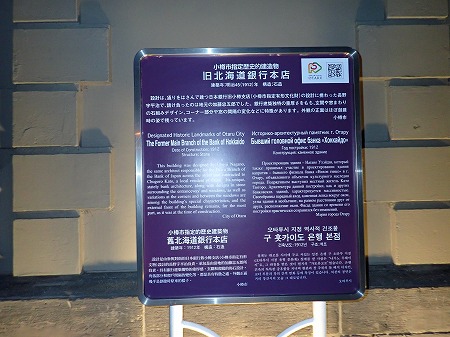

小樽は明治期〜大正期にかけて北海道開拓と国内外貿易の拠点港となり、北海道内で最も栄えた都市の一つでした。陸(幌内鉄道など)と海(小樽港)の結節点として石炭や物資の集積・輸送で重要な地位を占め、商社や銀行が集積し、北のウォール街と言われたのです。

石造りの倉庫群・洋風の銀行建築・賑わう港湾風景・はしけ による荷役などが街の景観と経済活動を形作り、小樽運河もこうした物流需要から生まれ、後に街の象徴になったのです。

しかし、エネルギーと物流の構造変化、つまり石炭から石油への移行や港湾・鉄道からトラック輸送・別港(苫小牧港など)へのシフトにより、昭和30年代以降、銀行や商社の本店・支店撤退が相次ぎ、都市の経済基盤が弱体化しました。

結果として「北日本随一の経済都市」から一転して「斜陽のまち」と呼ばれるようになっていきます。

しかし、小樽運河の歴史的価値を市民が守る「運河保存運動」が起き、1980年代以降に散策路整備や歴史建造物の保存・活用が進みました。

これが観光地化と経済の再構築につながり、現在も運河や倉庫群は小樽の象徴で、現在は観光収入が重要な産業になっています。

小樽の有名蕎麦店「藪半」さん。観光客が入店待ちをしていました。あわよくば・・と思って来たのですが残念。

サンモール一番街ではマチライブが行われていました。これは夜まで様々なバンドが延々演奏するイベントです。

全天候型(屋根付き)の商店街なのでいいですね。旭川の買物公園もこうなって欲しいですが、賑わいは中心部から無くなっているので無理ですね。。

「まりもっこり」、久々に見たな。これ、令和のコンプラ基準ではかなりギリギリでしょうね。外国人がこんなキャラを見たらビックリするよ。きっと。

「旧手宮線散策路」

小樽の街中を走っていた 旧国鉄・手宮線(てみやせん) 。

これは官営幌内鉄道の一部として明治期に敷設され、石炭を小樽港へ運ぶ貨物路線として出発し、その後旅客も扱った路線です。

開業は1880年(明治13年)に手宮—札幌間が仮開業、1882年に幌内まで全通し、北海道で最初の鉄道区間になりました。

路線は南小樽(小樽側)〜色内〜手宮を結ぶ短い区間で、港に近い取り扱いのため街の中を通った区間があり、道路脇や街路に沿って敷かれていた箇所もあります。

旅客扱いは段階的に変化し、1962年に旅客営業が廃止され、その後貨物輸送も減少して 1985年(昭和60年)に路線全体が廃止されました。

本日の宿泊地はドーミーイン小樽です。小樽駅前の好立地です。私は細かいサービスが行き届いたドーミーインが大好きです。

部屋は和室。2人で3万円弱(朝食付き)でした。

平日だと半値以下なんですけれどもね。

今度は夕食を求めて小樽市街を歩きます。

画像の「おたる政寿司 本店」さん。高級店らしいですが、後方まで含めて大きなビルになっていて、随分儲かったのですね。

本日は昼に寿司を食べたのと、明日の朝食も海鮮なので、何か別なものを頂くという事にしました。

小樽に来ていつも思うのは「ルタオさん(お菓子屋)」「北一硝子さん」「小樽オルゴール堂さん」の店舗がやたらと沢山ある事。

例えばルタオさんは小樽市内だけで7店舗もあります。

というか目抜き通りに間髪入れずに同じお店が出現します。

空き店舗が出る度に出店したのでしょうけれども、微妙な感じですね。

ミッフィーやキティ専門のお店があったりして、

女性は楽しめるのではないでしょうか。

てくてく歩いていましたら、小樽の老舗「ニュー三幸」さんの前に来ました。

本当は地元民が通うような小さ目の居酒屋に行きたかったのですが、日曜の夜という事で休んでいる店ばかりでした。

ニュー三幸さんは 1954年(昭和29年)に創業した小樽の老舗総合飲食店。

ビヤホール・洋食・中華・あんかけ焼そばなどを主力に地域で長く親しまれているようです。食品サンプルが美味しそうだったので、夕食はこちらで頂きます。

メニューはこんな感じ。コスパ的にはまずまず良さそうな感じです。

私はスペシャルコンボ(税込み1,738円)+ライス(税込み275円)

妻はオムライスコンボ(税込み1,716円)+ライス(税込み275円)

ビヤホールなので開放感ある空間です。

生ビールを飲みながらの食事で、

料理は美味しいし、実に楽しい時間でした。

お一人様用の席も設けてあって、仕事帰りの方も楽しめます。

その後、「北運河ナイトマーケットYummy市」という出店の催しが小樽運河沿いであったので、ブラブラ見て歩きました。

黄昏の運河と提灯が北海道の晩夏にピッタリです。

北海製罐の工場に明かりが灯され、最高の雰囲気となりました。

夜の小樽も実に魅力的です。石造りの建物が多く、かつての繁栄が分かります。

そんなこんなで、ホテルに戻り・・

小腹が空いてきた頃にドーミーイン名物の無料の夜鳴きそばが提供されます。

今回は醤油味です。具材はネギ・メンマ・そして細かく裁断されている海苔です。

昨今のラーメンは何かとコテコテですが、こんなシンプルなラーメンも良いものです。

スープもホテルの気合いが感じられるもので、味わい深いです。

そして翌朝、ドーミーイン名物のバイキング(税込み3,000円)。イクラやホタテなどの刺身も勿論食べ放題です。自分で海鮮丼を作って頂きます。

私は卵好きなので、目玉焼き・温泉卵・卵焼き・・とフルセット。

ルタオの本店で買い物をして・・

かま栄 工場直売店で買い物をして・・

昨日から本日に掛けて15キロも市内を歩いたので疲れています。

(距離はスマホのアプリで分かります)

タイトルの「小樽15キロ」はコレです。

かなり歩きました。

という事で寄り道をせず、高速で旭川に帰ります。

砂川のハイウェイオアシスに立ち寄って休憩。

軽くカレーライスと・・

〆に北菓桜のソフトクリームを食べて、この旅終了です。

また5年後位に小樽の街を散策しに来ようと思います。

こうやって思い出を作り、記録しておくと、

将来再訪した時に何倍も楽しい旅が出来るのです。

ではまた^^/